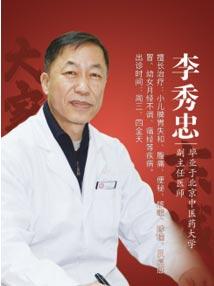

李秀忠,北京中研集团东城中医医院儿科副主任医师,毕业于北京中医药大学,从事儿科临床工作30余年,对于治疗小儿脾胃失和、腹泻、腹痛、便秘、咳嗽、消喘、反复感冒、扁桃体炎、幼女月经不调、痛经、经期发热等疾病,效果颇丰。每周周三、周四全天出诊。

临床善于治疗小儿脾胃失和、腹痛、便秘、咳嗽、哮喘、反复感冒、扁桃体炎、幼女月经不调、痛经、经期发热、腹泻;更年期综合症,不孕症,痛经,月经不调,甲状腺结节,眩晕,失眠,高血压,糖尿病,心脑血管病,中风后遗症,痛风,及老年病,久咳不愈,反复上呼吸道感染等

湿疹在中医范畴中多归为“湿疮”“浸淫疮”,其发病核心在于体内“湿邪”作祟,常与风、热、虚等因素交织,治疗需遵循“辨证分型、内外兼治”原则,兼顾症状缓解与体质调理。

一、中医对湿疹的核心认知:病因与病机

中医认为湿疹发病不离“湿”,具体成因可归纳为三类:

外感湿邪:长期处于潮湿环境、淋雨涉水,或饮食生冷油腻,导致湿邪侵入体内,郁积皮肤而发病;

内生湿浊:脾胃虚弱(如长期饮食不规律、思虑过度),无法正常运化水湿,湿浊内生,循经络外溢肌肤;

风热火毒:湿邪郁久化热,或外感风热,与湿邪结合成“湿热”,灼伤皮肤,引发红斑、瘙痒、渗液;若病程迁延,风邪游走不定,还会导致湿疹反复发作、蔓延全身。

二、湿疹的中医辨证分型与对应治疗

中医治疗湿疹的关键是“分型论治”,不同证型的症状、治法、方药差异显著,常见分型如下:

1. 湿热浸淫证(急性湿疹为主)

典型症状:皮肤红斑、丘疹密集,伴随渗液、糜烂,瘙痒剧烈,可伴有口干、口苦、大便黏腻、小便黄赤。

治疗原则:清热利湿,解毒止痒

常用方药:龙胆泻肝汤(龙胆草、黄芩、栀子、泽泻等),若渗液多可加茯苓、薏苡仁健脾利湿;瘙痒甚者加白鲜皮、地肤子祛风止痒。

外治方法:用马齿苋、黄柏煎水冷却后湿敷,每次15-20分钟,每日2-3次,可缓解渗液与红肿。

2. 脾虚湿蕴证(亚急性湿疹或慢性湿疹急性发作)

典型症状:皮肤淡红或暗红斑,丘疹稀疏,渗液较少但皮肤湿润、脱屑,瘙痒时轻时重,伴随食欲不振、腹胀、大便溏薄、乏力。

治疗原则:健脾益气,除湿止痒。

常用方药:除湿胃苓汤(苍术、厚朴、陈皮、茯苓、白术等),若气虚明显可加党参、黄芪;瘙痒甚者加防风、荆芥。

外治方法:用青黛散(青黛、黄柏、石膏等)调香油外涂,或使用温和的中药药膏(如除湿止痒软膏),避免刺激皮肤。

3. 血虚风燥证(慢性湿疹为主)

典型症状:病程长,皮肤干燥、增厚、粗糙、脱屑,呈苔藓样变,瘙痒夜间加重,伴随头晕、失眠、面色苍白或萎黄。

治疗原则:养血润燥,祛风止痒。

常用方药:当归饮子(当归、白芍、川芎、熟地、防风、荆芥等),若皮肤肥厚明显可加鸡血藤、丹参活血通络;失眠者加酸枣仁、远志安神。

外治方法:用当归、生地、白芍煎水熏洗,或外涂当归膏、凡士林软膏,重点滋润保湿,缓解干燥脱屑。

三、中医调理湿疹的日常辅助方法

中医治疗湿疹不仅靠药物,更注重“治养结合”,日常需注意以下3点:

1. 饮食调护:忌辛辣、油腻、生冷食物(如辣椒、油炸食品、冰饮),以及海鲜、羊肉等“发物”;可适当吃健脾利湿的食物,如山药、莲子、红豆、薏苡仁(煮水或煮粥)。

2. 生活养护:避免搔抓皮肤(以防加重皮损、引发感染),洗澡时水温控制在37-40℃,少用肥皂、沐浴露等刺激性清洁品;穿纯棉、宽松衣物,减少皮肤摩擦;保持居住环境干燥通风,避免潮湿

3. 情志调节:中医认为“思虑伤脾”“肝郁化火”,情绪焦虑、压力大会加重湿疹。可通过散步、冥想、听音乐等方式舒缓情绪,帮助调节体内气机,减少湿疹复发。

中医治疗湿疹强调“一人一方”,需根据患者年龄、体质、病程调整方案,不可盲目套用方药。若湿疹反复发作、症状严重,建议及时就医,由专业中医师辨证后制定个性化治疗计划,同时坚持日常调理,才能更好地控制病情、减少复发。责任编辑:梁燕(EN003)

按天配资利息提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:短期炒股配资场地设施也彻底换了样子

- 下一篇:实盘配资炒股最新这老哥最近状态热得发烫